学院新闻

城环学院王学军和刘茂甸课题组在《自然·通讯》发文揭示全球南方国家大气汞排放快速增长抵消北方与中国减排成效,或对《水俣公约》目标产生重要影响

发布时间:2025-02-06自工业革命以来,人类活动导致大气汞库增加了三到五倍。大气中的汞主要以气态单质汞形式存在,具有远距离迁移能力。沉积到陆地和水体后可在特定条件下形成神经毒素甲基汞,对人类健康和生态系统造成危害。联合国环境署推动各国签署《水域公约》,减少汞的使用和排放。近期,中国(全球最大汞排放国)的汞排放和大气汞含量似乎已出现下降趋势,但其他全球南方国家的趋势仍不明确。为有效应对全球汞污染,需结合排放清单和过程模型,深入理解汞的来源和时空分布,以制定更精确的减排目标。

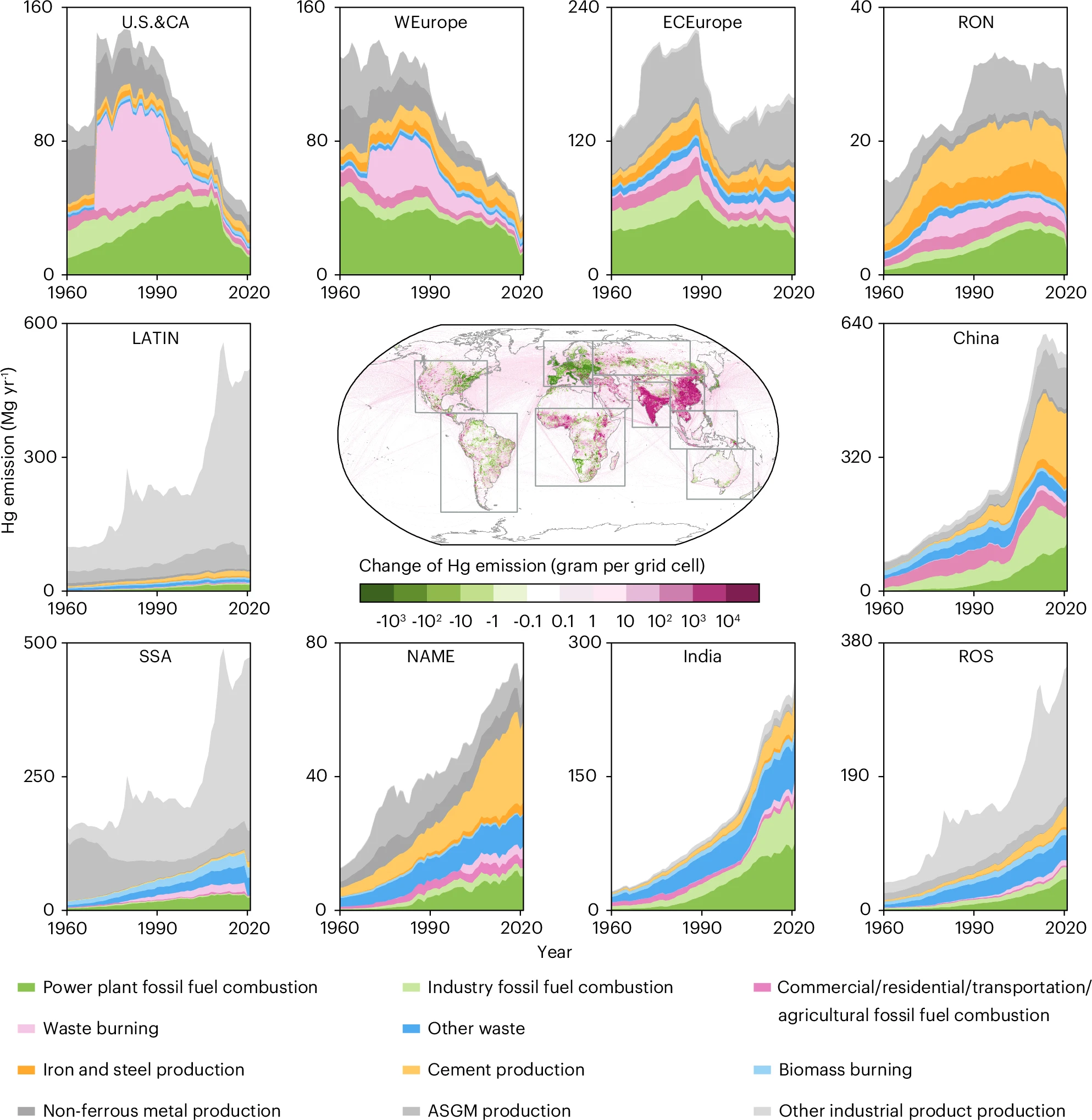

本研究基于PKU-FUEL数据库,开发了一套长时序、高时空分辨率的全球人为源大气汞排放清单,详细分析了全球汞排放的时空变化。研究发现,全球人为源大气汞排放在2021年达到2,477 Mg,是1960年的3.3倍。尽管全球北方国家和中国在汞排放削减方面取得了显著进展,但全球南方国家(不包括中国)的排放快速增长,完全抵消了这些减排努力(图1)。2021年,全球南方国家的排放量占全球总量的三分之二,尽管其经济总量仅占全球的五分之一。

研究指出,全球汞排放热点区域已显著南移,拉丁美洲、撒哈拉以南非洲和东南亚成为主要排放增长地区,其中小规模手工金矿开采(ASGM)是主要驱动力。尽管《水俣公约》签署后全球汞排放增长有所放缓,但全球南方国家的排放增长趋势可能打破当前的南北平衡,导致全球汞排放再次上升,预计到2030年可能增加10-50%,进一步加剧对全球生态环境和人类健康的影响。相比之下,全球北方国家和中国在汞减排方面取得显著成效,全球北方国家的排放自1980年代峰值后持续下降,过去四十年减少了超过230 Mg,而中国的排放量自2013年峰值后也因化石燃料燃烧减排而下降。然而,全球南方国家的排放增长仍然强劲,尤其是印度、印度尼西亚等国的排放量持续上升,可能在未来几年超过中国。

本研究为《水俣公约》的实施提供了重要参考,强调了全球南方国家在控制全球汞污染中的关键作用。研究建议加强对全球南方国家ASGM的管理,推广无汞开采技术,并减少对黄金开采的经济依赖。同时,发达国家应加强与全球南方国家的合作,提供资金和技术支持,帮助其提升工业汞排放削减能力。

该研究由中国科学院院士陶澍发起,汇聚多个领域的专家共同参与,研究成果以“Declines in anthropogenic mercury emissions in the Global North and China offset by the Global South”为题,发表在国际知名学术期刊《自然·通讯》(Nature Communications)。论文的通讯作者为王学军教授和刘茂甸研究员,第一作者为城环学院博士生邱新然。此外,城环学院已毕业博士生张倩茹、林慧铭、蔡兴瑞博士,以及博士生张远铮等作为重要合作者,为研究做出了重要贡献。同时,城环学院沈国锋研究员和南方科技大学沈惠中教授提供了关键支持。本研究得到了国家青年人才计划(海外)及国家自然科学基金(42476127、41821005)等项目的资助。

本文作者:在读博士生邱新然、刘茂甸研究员

相关论文信息:Qiu, X., Liu, M., Zhang, Y.et al.Declines in anthropogenic mercury emissions in the Global North and China offset by the Global South.Nat Commun16, 1179 (2025). https://doi.org/10.1038/s41467-025-56274-2

文章链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-56274-2

图1.1960年至2021年全球各地区人为源大气汞排放